© di Filippo Chinnici – Tutti i diritti riservati

Nota di contesto. Nel recensire il volume di P. Nicandro, Il Risveglio Pentecostale: Dalla semplicità dell’Evangelo alla complessità dell’organizzazione AltroMondo Editore, G. Rinaldi ha scritto:

« Il volume […] offre numerose informazioni e dettagli; è però attraversato da una filigrana controversistica che man mano si fa palese fino a invocare in numerose pagine finali […] cure psichiatriche per pastori narcisisti e credenti vittimizzati, fatto un po’ eccentrico ai fini di una ricostruzione storica. […] non fa pieno tesoro del recente panorama bibliografico […] » — Giancarlo Rinaldi

Tanto più piccolo lo spirito, tanto più grande la pretesa del tono — Friedrich Nietzsche

Abstract

Il presente contributo si configura come una nota critica ragionata all’intervento del prof. Giancarlo Rinaldi a margine del volume «Il Risveglio Pentecostale: Dalla semplicità dell’Evangelo alla complessità dell’organizzazione» della dott.ssa (PhD) Patrizia Nicandro. Lungi dal ridursi a una semplice replica polemica, esso propone una contro-lettura metodologica volta a mettere in luce alcune incongruenze logiche e retoriche nell’argomentazione del recensore, interrogandone il tono, i presupposti e le motivazioni sottese. In particolare, si confronta la recente stroncatura con la precedente recensione positiva, a firma dello stesso Rinaldi, della tesi di dottorato da cui il volume trae origine. Ne emerge un ritratto di dissonanza che sembra rispondere più a dinamiche personali che a criteri di ordine accademico. Il tono, volutamente ironico e affilato, si mantiene coerente con la natura dell’intervento cui si replica.

Quando la storia bussa alle porte degli archivi, chi la ascolta dovrebbe serbare il pudore di chi riconosce che, in certi territori, non è il commento a dover prevalere, ma il documento stesso a dettare il passo. Eppure, dinanzi al volume Il Risveglio Pentecostale di Patrizia Nicandro, il professor Giancarlo Rinaldi ha scelto non già la critica, ma la caricatura. Con un gesto più prossimo alla teatralità dell’oratore che all’equilibrio dell’accademico, liquida con sussiego una delle sezioni più originali e coraggiose del libro, bollando come “deriva eccentrica” ciò che, a ben vedere, potrebbe rivelarsi una delle forme più audaci della verità

Il volume della Nicandro, lungi dall’essere una mera cronaca religiosa, si muove con consapevolezza tra storia e psicanalisi, tra archivio e ferita, dischiudendo materiali inediti sull’immediato dopoguerra pentecostale che nessuno, prima d’ora, aveva nemmeno sfiorato. Il silenzio di Rinaldi su tali fonti è assordante: come chi, trovandosi dinanzi a un archivio spalancato, si ostinasse a contemplare il chiavistello.

La sezione clinica che tanto indispettisce l’illustre recensore – quella che osa parlare di pastori narcisisti e credenti vittimizzati – è precisamente ciò che conferisce all’opera un tratto di originalità non convenzionale. È qui che il libro si fa audace: perché ha l’ardire di toccare ciò che per troppo tempo è stato rimosso – il trauma spirituale, l’abuso sacralizzato, la psicosi della santità. A ben vedere, è proprio questa la soglia che gran parte della storiografia pentecostale – spesso segnata da toni agiografici e da una deferenza apologetica – ha accuratamente evitato di varcare. Per fedeltà all’istituzione, si è preferito custodire l’immagine della perfezione, eludendo sistematicamente ciò che incrina, ciò che lacera. Ed è proprio in questo attraversamento che il libro compie il suo vero salto di paradigma: non più soltanto ecclesiologia o storia delle denominazioni, ma un’antropologia dell’invisibile.

Che una simile lettura possa suscitare disagio non sorprende, soprattutto se si considera che l’autrice non osserva dall’esterno ciò che racconta, ma lo attraversa dall’interno, con la profondità di chi lo ha abitato con mente vigile e coscienza partecipe.

La dott.ssa (PhD) Patrizia Nicandro – pedagogista e ricercatrice dallo sguardo raffinato – coniuga un’appartenenza vissuta con un percorso accademico di rigorosa solidità: laurea in Scienze Pedagogiche, master in Pedagogia Giuridica, dottorato in Antropologia ed epistemologia della complessità presso l’Università degli Studi di Bergamo, dove ha ricevuto anche il premio come miglior studente dell’anno.

A lungo collaboratrice del pastore Gennaro Chiocca, ha esercitato un ruolo attivo e propositivo all’interno delle principali realtà pentecostali italiane, contribuendo – tra l’altro – alla fondazione della Beth Shalom Onlus e dell’iniziativa «72 ore per Cristo», da lei ideate, coordinate, sostenute economicamente e concretamente attuate.

A orientare il suo lavoro è uno sguardo che coniuga l’intensità dell’appartenenza con la libertà del pensiero critico, la reverenza per il sacro con il rigore dell’analisi scientifica: un equilibrio prezioso, nel quale empatia e metodo si fondono in un’intelaiatura armonica che sostiene, con coerenza e profondità, l’intera costruzione dell’opera.

Il volume non si limita a ripercorrere la genealogia del movimento, ma ne interroga con coraggio le fratture più profonde: dalle derive settarie ai processi di frammentazione, dalle tensioni tra spiritualità e potere fino alle dinamiche latenti del trauma religioso. È una lettura che, pur saldamente ancorata al rigore delle fonti e all’equilibrio analitico, rifiuta consapevolmente quel tono agiografico che ha troppo a lungo connotato una certa storiografia pentecostale, spesso più incline alla difesa apologetica che all’indagine critica. Le sue pagine – fitte di testimonianze, documenti inediti e interpretazioni multidisciplinari – costituiscono non soltanto un apporto storiografico di primo piano, ma anche una discesa lucida nell’anima organizzativa delle comunità pentecostali contemporanee. Non è affatto un’iperbole affermare che ci si trovi di fronte all’opera più completa, obiettiva e scientificamente fondata mai apparsa sul pentecostalismo italiano. E se a turbare è il fatto che, per una volta, sia il vissuto delle vittime a trovare voce – pur misurata – nella lingua della scienza, allora forse è proprio da lì che occorrerebbe ricominciare a leggere.

È intellettualmente onesto riconoscere che la dott.ssa Nicandro non è certo la prima a evocare la figura di pastori affetti da distorsioni dell’anima: già Francesco Toppi, storico presidente delle ADI, lo faceva con sobrietà e gravitas, in un contesto teologico ben più reticente. Le sue considerazioni, oggi più che mai attuali, trovano riscontro in una vasta letteratura internazionale in ambito psicologico e clinico, cui l’autrice attinge con competenza specifica nel proprio dominio disciplinare. Non si tratta, dunque, di un’aggiunta arbitraria o sensazionalistica, ma di un atto di scavo lucido, coraggioso e debitamente fondato.

Rinaldi, dal canto suo, sembra preferire il conforto del proprio orizzonte bibliografico consueto. Non a caso, rimprovera all’autrice la mancata citazione della “letteratura recente” – che, letta con una punta di malizia, potrebbe alludere alla mancata citazione di sé. Come se il valore di un’opera potesse misurarsi in base alla densità degli inchini accademici che reca in nota.

Rinaldi, dal canto suo, sembra preferire il conforto del proprio orizzonte bibliografico consueto. Non a caso, rimprovera all’autrice la mancata citazione della “letteratura recente” – che, letta con una punta di malizia, potrebbe alludere alla mancata citazione di sé. Come se il valore di un’opera potesse misurarsi in base alla densità degli inchini accademici che reca in nota.

E tuttavia, risulta difficile ignorare che la bibliografia del volume si compone di oltre duecentosessanta titoli, selezionati con criterio ampio e multidisciplinare, attingendo a fonti storiche, sociologiche, psicologiche e pedagogiche, oltre che a testimonianze orali e documenti d’archivio finora inediti[1]. Forse, più che l’assenza di bibliografia, è in gioco l’indisponibilità a riconoscerla quando non si piega ai repertori consueti.

In realtà, il metodo adottato dalla Nicandro si configura come un autentico atto di libertà intellettuale: ha scelto di non inchinarsi a quella genealogia storiografica che, nel tempo, ha accarezzato il fenomeno pentecostale con deferenza, indossando – talvolta con eccessivo zelo – i guanti bianchi dell’apologetica.

E questo, per chi ama sentirsi punto di riferimento non richiesto, può risultare scomodo, se non addirittura urticante.

D’altronde, non è forse legittimo domandarsi se il repentino cambio di tono del professor Rinaldi non coincida – curiosamente – con la pubblicazione del volume della Nicandro, rielaborazione accademica della sua tesi di dottorato, che egli stesso, in passato, aveva recensito con entusiasmo, pur in assenza dell’apparato critico che oggi le rimprovera? Allora, quella tesi ancora “spoglia” di bibliografia e priva di fonti inedite gli era parsa meritevole di lodi pubbliche. Ora che è divenuta un’opera strutturata, arricchita da documenti d’archivio e rafforzata da un impianto metodologico solido e interdisciplinare, improvvisamente non lo sarebbe più? Forse non è cambiato il libro. Forse è cambiato lo sguardo di chi lo osserva.

A conferma di questa ipotesi, basterebbe rileggere le parole che lo stesso Rinaldi affidava al proprio blog il 14 febbraio 2018, quando commentava la tesi di dottorato da cui ha preso forma il volume oggi tanto contestato. Scriveva[2]:

Ottima la bibliografia anche se è solo elencata ma non la si vede puntualmente utilizzata in un corredo di note a pie’ pagina […] La Nicandro ha messo molto amore nella materia che ha sviscerato a tal segno che i toni della testimonianza di fede personale sovente fanno capolino tra i paragrafi di storia. Il suo, comunque, è stato un lavoro paziente e benemerito di cui bisogna far tesoro nelle successive ricerche. […]

Con le ragioni del cuore, oltre che con quelle dell’indagine storica, la Nicandro raccomanda in casa pentecostale la necessità di una buona formazione, conditio sine qua non per andare incontro a un fruttuoso futuro e non affondare in una sclerosi formalistica.

Mi auguro che la neo dottoressa di ricerca, a cui formulo i migliori auguri, possa continuare a lavorare nel campo dell’indagine storica.

Parole limpide, generose, persino incoraggianti. Rinaldi riconosceva alla tesi «un lavoro paziente e benemerito», un uso ragionato delle fonti, lodava la bibliografia «seppur elencata», e ne apprezzava il tono partecipe, persino augurando alla neodottoressa un futuro promettente nella ricerca storica. Oggi, la stessa ricerca, ampliata e raffinata, diventa per lui «eccentrica» e carente di bibliografia. Una metamorfosi ermeneutica affascinante o, più plausibilmente, il classico caso in cui l’elogio si ritira quando non si riceve in cambio l’inchino – un gesto antico, ma sempre attuale.

E risuona, in tutto questo, un’ultima nota dissonante: il professor Rinaldi, che nel tempo non ha mancato di denunciare – con vigore e trasporto personale – i limiti strutturali dell’università e la presenza ingombrante della cosiddetta «baronia», sembra oggi indulgere proprio nei tratti che per anni ha dichiarato di voler esorcizzare. Ma non è curioso che chi afferma di aver «guardato negli occhi» il baronato accademico finisca poi per replicarne i modi più opachi, tra giudizi liquidatori e assenza di reale confronto? A chi, dunque, si rivolge davvero il professore: al mondo, come ama ripetere parafrasando John Wesley, o – forse senza accorgersene – allo specchio?

E risuona, in tutto questo, un’ultima nota dissonante: il professor Rinaldi, che nel tempo non ha mancato di denunciare – con vigore e trasporto personale – i limiti strutturali dell’università e la presenza ingombrante della cosiddetta «baronia», sembra oggi indulgere proprio nei tratti che per anni ha dichiarato di voler esorcizzare. Ma non è curioso che chi afferma di aver «guardato negli occhi» il baronato accademico finisca poi per replicarne i modi più opachi, tra giudizi liquidatori e assenza di reale confronto? A chi, dunque, si rivolge davvero il professore: al mondo, come ama ripetere parafrasando John Wesley, o – forse senza accorgersene – allo specchio?

In definitiva, il professor Rinaldi avrebbe potuto scegliere il confronto critico. Ha invece preferito il registro della condiscendenza. E, come spesso accade, quando la saccènza si traveste da recensione, si finisce per dire più di sé che dell’opera recensita.

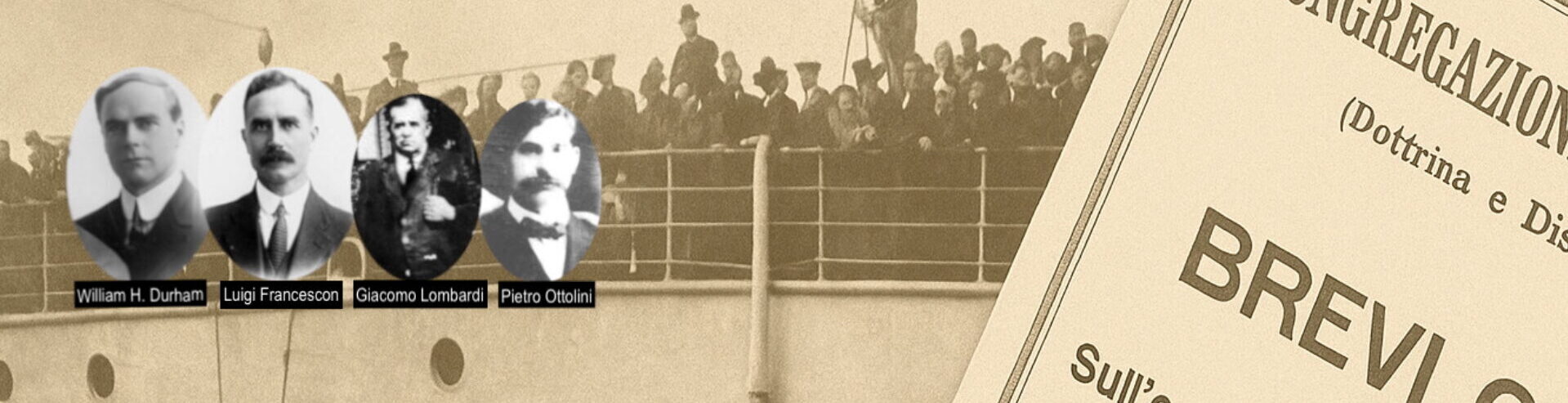

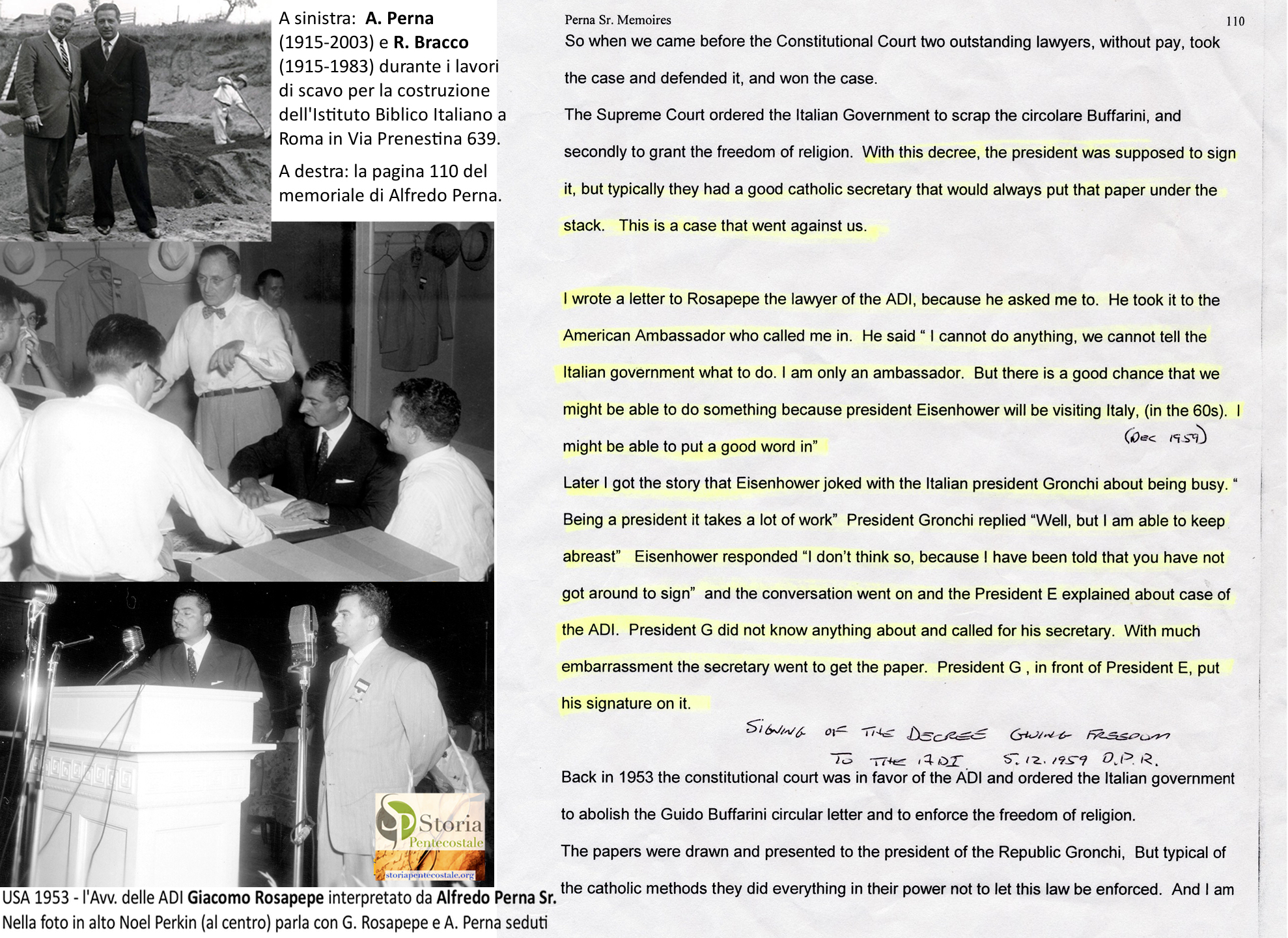

A consolidare ulteriormente la struttura documentaria del volume è il carteggio inedito che ha portato alla luce la corrispondenza incrociata tra Henry H. Ness, Frank B. Gigliotti e la sede centrale delle Assemblies of God americane. Questo materiale, a lungo trascurato, ha permesso di ricostruire con maggiore precisione gli snodi che, nel secondo dopoguerra, condussero alla fondazione delle Assemblee di Dio in Italia, con il coinvolgimento – tutt’altro che marginale – di figure riconducibili a circuiti massonici e ad apparati di intelligence. Non è forse anche questo un contributo storico? O si preferisce ignorarlo perché incrina quella narrazione agiografica che si vorrebbe preservare intatta?

Valga un esempio emblematico: nell’ultima pubblicazione – meritoria sotto il profilo documentario – curata dalla brava M. Pagano, di cui conservo stima e memoria cordiale, colpisce un’assenza tanto silenziosa quanto significativa. Possibile che, pur avendo avuto accesso all’Archivio Apostolico Vaticano, non vi compaia neppure un riferimento a Henry H. Ness? Difficile crederlo, considerando che Ness fu figura cardine nella storia del pentecostalismo italiano: promotore – per mandato – della fondazione delle Assemblee di Dio in Italia nel 1947, mentre parallelamente intratteneva incontri riservati con Papa Pio XII (pontefice tutt’altro che marginale, e non certo estraneo a reti e riservatezze d’altra natura nei delicati equilibri politico-religiosi del secondo dopoguerra).

A sostegno di ciò, basti ricordare che L’Osservatore Romano del 9 agosto 1947 diede puntuale notizia dell’udienza privata concessa da Papa Pio XII proprio a Henry H. Ness[3].

È dunque lecito chiedersi se quel silenzio storiografico sia davvero il frutto di un’assenza oggettiva di fonti, oppure di un ascolto intenzionalmente distratto. Perché gli archivi parlano, ma talvolta chi li frequenta porta già con sé il tappo giusto per non sentire.

Del resto, lo si sa: la storia, quando non si conforma, inquieta; quando documenta, disarma. E c’è sempre chi, alla spada del documento, preferisce lo scudo del discredito. Colpisce, tuttavia, che il prof. Rinaldi – pur contestando il taglio e lo stile dell’opera – eviti sistematicamente di entrare nel merito dei suoi contenuti, e non osi mai confutare né l’impianto storico né l’ossatura documentaria su cui si regge. Ma si sa: ciò che non si riesce a smentire, talvolta si tenta di silenziare.

E tuttavia, il mondo accademico non è rimasto cieco di fronte al valore dell’opera: nel febbraio 2025, il volume della dott.ssa Nicandro ha ricevuto il Premio Speciale per la Saggistica all’ottava edizione del «Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti» – riconoscimento che, al di là delle schermaglie, ne attesta la qualità, il coraggio e la profondità.

Nel frattempo, il libro della Nicandro rimane. Solido, inquietante, a tratti persino poetico. E, soprattutto, necessario. Come tutte le cose che fanno male per amore della verità.

Note

[1] La bibliografia del volume di Patrizia Nicandro include oltre 260 opere, molte delle quali provenienti da ambiti scientifici diversi ma complementari (storia delle religioni, sociologia, psicologia clinica, pedagogia e teologia pratica), in linea con l’approccio multidisciplinare dichiarato dall’autrice. Il ricorso a fonti orali e documenti inediti – debitamente contestualizzati – integra e arricchisce il panorama critico, a riprova di una scelta consapevole che mira a superare le letture puramente compilative in favore di un’analisi più coraggiosa e integrata.

[2] https://giancarlorinaldiblog.wordpress.com/2018/02/14/patrizia-nicandro-e-la-sua-tesi-di-dottorato-in-storia-pentecostale/?fbclid=IwY2xjawJZLX1leHRuA2FlbQIxMQABHQm1I91fVei921ptn9ElSfWlUEn0D0PAbwDLYHm9gXlhjw3C6XbhKtcPjw_aem_yCHnCKiZN7-wrra1f0hD9g

[3] https://storiapentecostale.org/henry-ness-il-fondatore-delle-assemblee-di-dio-in-italia/

Scarica e stampa il documento in formato pdf

Marginalia.d’autore.quando.la.storia.inciampa.nella.saccenza